氷点下のふもとっぱらで冬キャン!

※このページには一部プロモーションが含まれています

今シーズン最強寒波が襲来した12月某日、cazual編集部は静岡県富士宮市にある「ふもとっぱら」へと向かいました。

多くの人は温かい室内で過ごすことを好むと思いますが、この極寒の時期こそが特別な冬キャンプを満喫する絶好のチャンスなのです。

想像してみてください。静かなキャンプ場で澄んだ空気を満喫し、美しい星空の下で熱燗を味わう……。

そんな夢を胸に、cazual編集部はふもとっぱらキャンプ場へと出発。本記事では、氷点下のふもとっぱらでテント泊を行った率直な感想や必要な装備についてご紹介します。

寒波を味方につけて、冬ならではのキャンプの魅力を存分に体験してみてください。

ふもとっぱらキャンプ場の予約方法

引用元:ふもとっぱら公式サイト

ふもとっぱらキャンプ場は基本的に予約優先制となっており、予約をせずに行くと入れないこともあります。

特に土日やゴールデンウィーク、年末年始、お盆休みなどの休暇は混み合うため、事前に利用予約を行わないと利用できません。

ふもとっぱらキャンプ場を利用する際は、まず公式サイトの「ご予約の方法」をクリックし、ログイン・ご予約というボタンを押して利用したい日時や施設を選択します。

予約が完了すると確認メールが届くので、あとは当日予約した時間にチェックインを行いキャンプを楽しみましょう。

ちなみに予約は会員登録が必須ですが、キャンプ・宿泊施設の空き情報は誰でもページ内の予約カレンダーで確認可能です。

ふもとっぱらキャンプ場の料金

ふもとっぱらキャンプ場の料金は、日帰りか一泊かで異なります。

料金の支払いは現金、クレジットカード・タッチ決済・QRコード決済に対応しています。

【日帰り】

中学生以上:500円

小学生:250円

バイク・自転車:1,000円

普通車・軽自動車・中型車:2,000円

大型車・トレーラー・キャンピングカー:4,000円

【一泊】

中学生以上:1,0000円

小学生:500円

バイク・自転車:500円

普通車・軽自動車・中型車:1,000円

大型車・トレーラー・キャンピングカー:2,000円

※料金はすべて税込

【チェックイン・チェックアウト時間】

チェックイン:8:30-17:00

チェックアウト:日帰り17:00/一泊14:00

ふもとっぱらキャンプ場へのアクセス

ふもとっぱらキャンプ場へのアクセスは車がおすすめ。

電車とバスを乗り継いでも行けますが、最寄りのバス停についてから30分以上歩くのでほとんどの利用者が車で来場しています。

【車で行く場合】

新東名高速道路「新富士インター」もしくは中央自動車道「河口湖インター」より、国道139号「朝霞グリーンパーク入口」を左折

【電車とバスで行く場合】

富士宮駅から富士急バス「河口湖・富士山駅」行きに乗車→朝霞グリーンパークで下車、毛無山登山口方面へ徒歩約30分

河口湖駅から富士急バス「富士宮・新富士駅」行きに乗車→朝霞グリーンパークで下車、毛無山登山口方面へ徒歩約30分

住 所 : 〒418-0109 静岡県富士宮市麓156

電話番号 : 0544-52-2112

この日の天気について

当日、天気予報ではふもとっぱらキャンプ場の最低気温は−8℃まで下がると言われていたものの、風はほとんどなく、時折最大で4メートル前後の風が吹く程度。

天候は晴れ渡っており、温度管理を適切に行えば絶好の冬キャンプ日和になるだろうと期待していました。

真冬のふもとっぱらキャンプ場で必要な装備1.寝具

真冬のふもとっぱらキャンプで快適な睡眠を確保するためには、コットやシュラフをはじめとした寝具の選択がとても大切。

寝具の選び方のコツとしては、寝心地と断熱性のバランスがカギを握っています。

ここではこの考えに基づき、簡単な解説と編集部が選んだギアを紹介していきます。

まず眠るときの熱源ですが、基本的には人間自身が一番の熱源だと考えましょう。

例えば、窓のない小部屋に大人が大勢入るとムシムシとした暑さになりますよね?

人間は常に微量の熱を発しており、この熱を逃がさず身体全体を包むように断熱をすることが、冬キャンプで快眠するためのコツなのです。

断熱のみに着目しダウンなどを着込んで寝袋に入る人もいますが、これはNG。

身体のうち、おもに熱を発するのは上半身ですが、ダウンを着込むことで上半身の形で断熱してしまうため、下半身まで熱が行き届かず下半身が冷えてしまいます。

そのため、可能であれば断熱は寝袋やマットなどで行うようにしましょう。

また、冬キャンプで快眠するための寝具は肌触りと体圧分散も考慮して選ぶと後悔がありません。

寝具の素材はなるべく肌に優しい素材を選ぶことが大切です。

例えば、柔らかくて通気性の良いコットンやフリースのライニングがある寝袋は、肌触りが良く冬のキャンプに適しています。寝袋についていない場合は別に用意して、寝袋内部にいれるのもよいでしょう。

さらに、一箇所に体重が集中しないよう体圧分散を考慮することで、より快眠効果が期待できます。

厚手のマットを使用したり、下に毛布などを敷いたりすることで体圧を分散させることが可能ですが、エアマットはやや体圧が偏ってしまう傾向にあるので、積載が許すのであればインフレータブルマットなどを利用するのがおすすめです。

cazual編集部が真冬のふもとっぱらキャンプ場で使用した寝具

今回編集部が利用した寝具は以下の通り。

UJack(ユージャック) 難燃 TC コット ワイドモデル

|

価格:18800円 |

コットは地面からの冷気を身体から離してくれる重要な装備。

今回のキャンプではハイロー切り替え可能なUJackのコットをチョイスしましたが、基本的にはハイ状態にして利用します。

またこの製品はコットの下に荷物を入れるネットがついており、このネットに荷物を入れることで、コットの下からの冷気をさらに遮断することができます。

ネットが付いていないものでも、荷物を置くことで同様の効果が狙えるので試してみてください。

WAQ インフレータブルマット

|

【圧倒的高評価レビュー4.5点!】 WAQ キャンプマット 8cm 自動膨張式 連結 インフレータブル 車中泊マット R値 6 waq-m8 【1年保証】 価格:6980円 |

![]()

WAQのインフレータブルマットは厚みが8cmあり、地面の冷たさから体を守ってくれます。

冬以外でも活躍してくれる上に、インフレータブルマットのなかでは比較的コンパクトにまとまる製品なのでおすすめです。

アルミ蒸着ベットパット

|

価格:3980円 |

![]()

こちらも寝心地と断熱性をサポートしてくれるアイテム。キャンプギアではありませんが自宅で利用しているものを持参しました。

先述したとおり、人間が眠るときに一番の熱源となるのは基本的に人間自身。

同商品はアルミ蒸着仕様となっており、人間が発する熱を反射することで、身体が冷えるのを防いでくれるアイテムです。

Snugpak ソフティー エリート4

|

価格:21120円 |

![]()

今回、天気予報でふもとっぱらキャンプ場の最低気温は−8℃まで下がると言われていたので、寝袋は−15℃まで対応可能なものをチョイスしています。

Snugpakの寝袋は世界各地の軍隊が正式採用しており、製品の信頼性は言うまでもありません。

寝袋を収納するための袋には圧縮ベルトもついているので、収納時サイズが小さく持ち運びがしやすい点も大きなメリットです。

冬キャンプのテント泊において寝袋は「最後の砦」といっても過言ではないため、できるだけ妥協しないようにしましょう。

真冬のふもとっぱらキャンプ場で必要な装備2.防寒着

服装は日中の寒さ対策と眠るときの寒さ対策、更に焚火をする場合は難燃性の素材で固めることが重要です。

今回は、冬用の靴下、ヒートテックの肌着、シャツ、股引、そして焚火用のダウンジャケットとパンツを用いて防寒をしました。

それでも寒いと感じるシーンでは、手袋とネックウォーマーを装着し、さらに念には念を入れて、張るホッカイロを足の裏と甲、背中に張りました。

この装備であれば風がない限りは外でも寒さをしのぐことができましたが、基本的にテント内でのおこもりキャンプだったのでジャケットは脱いで過ごす時間が多かったです。

真冬のふもとっぱらキャンプ場で必要な装備3.テント

今回は、OgawaのロッジシェルターIIをインナーテント無しで利用しました。

大き目のスカートを搭載しているロッジシェルターシリーズは、テント下部の隙間から吹き込む冷気を防いで、室内を暖かく保つことができます。

また今回は利用していませんがインナーテントもあるので、ダブルウォールの状態で過ごすこともできます。

さらにフレームがスチールでできているため風にも強く、冬キャンプにおすすめするテントの一つです。

真冬のふもとっぱらキャンプ場で必要な装備4.暖房器具

|

価格:19800円 |

|

アルパカプラス(ALPACA PLUS) 石油ストーブ プラス ストーブ TS77NC-GS3028 専用バッグ付き 価格:27480円 |

暖房器具としてはアルパカPlusとPaseco、二台の灯油ストーブを用意しました。

今回はテントがOgawaのロッジシェルターIIのため一台では足りないという判断だったのですが、結果としてはこの選択は大正解でした。

真冬のふもとっぱらキャンプ場へいざ出発!

防寒対策はばっちりですが、今回向かうキャンプ場は山中にあるふもとっぱらキャンプ場なので積雪に気を付けていても道路凍結のリスクは避けられません。

必ずスタッドレスを履き、万一の場合のチェーンも用意しましょう。

本栖湖に寄り道して日の出を眺める

そうした準備も重ね、まずは本栖湖の日の出からスタートです!

冬は湿度が低くなるため空気の透明度が高く、日の出や星空が特に美しく見える傾向にあります。

本栖湖からの日の出は比較的遅く、7時頃からでも十分狙えますのでよい天気の日は狙ってみるとよいでしょう。

ふもとっぱらキャンプ場にチェックイン

本栖湖で時間をつぶしてから「う宮~な」で買い物をし、ふもとっぱらキャンプ場へチェックイン!

虫もおらず、空気も澄み渡り最高の冬キャン日和です。

ふもとっぱらは人気のキャンプ場ですが、当日は平日だったため余裕をもって場所取りをすることができました。

それでも一般的なキャンプ場に比べるとかなりの人がいましたのでふもとっぱらの人気がわかります。

出典:ふもとっぱら公式マップ

到着時点で、すでに気温は−1℃。夜の気温を考えるとできるだけトイレから離れたくありません。

そのため今回はトイレからあまり距離がないNゾーンに拠点を構えることにしました。

ちなみに、NゾーンかCゾーンであれば木々の間から富士山を一望することができるのでおすすめのエリアです。

真冬のふもとっぱらキャンプ場でストーブ展開

※テント内のストーブ利用は重大な事故に繋がる恐れがあります。必ず換気及び一酸化炭素中毒、火災への対策を行いましょう

日中帯はストーブ一台で十分暖かい状況をつくることができました。とはいっても筆者は寒がりなので、ストーブの前に張り付いていましたが……。

昼過ぎはほぼ無風だったので外での焚火を楽しむ余裕もありました。

幕内から富士山を鑑賞できるよう、ロッジシェルターにビニールの壁を磁石でつけてちょっとしたカスタムをしました。

冬キャンプはおこもりになりがちですが、やはりせっかくキャンプに来るのですから解放感は味わいたいところ。

ビニール窓のあるテントや、今回のようにビニールをマグネットで張り付けるなどをし防寒と景観を両立させたいですね。

ちなみに編集部が利用したビニールは農業用のものです。

真冬のふもとっぱらキャンプ場、気になる夜の気温は?

夜になると、ストーブを二台体制に。一人ひとつずつ使用している状況でしたが、上着がなくても十分温かい状態でした。

さらに、暖かい料理を調理する際にガスバーナーを使用すると、熱源が3~4個になるため、寒さで凍えることはありません。

実際の気温については、テント内の入り口付近は約14℃、奥側は19℃を示していました。

ただし、奥側の温度計はやや高い温度を示す傾向があるため、体感温度はおそらく17℃前後だったと思われます。

外気温は−4.5℃で、近くの池は完全に凍りついていました。

幕内で温まった状態で、トイレのために外に出ると気温が急激に変わります。

まるで簡易サウナのような状況を生み出してしまうため、激しい寒暖差は特にお酒を飲んでいる時は注意が必要だと感じました。

真冬のふもとっぱらキャンプ場での熱燗は格別

JetBoilが日本酒をストーブの上で温めるのにちょうどよかったです。

ストーブの上は熱くなりすぎるので適度にテーブル等に降ろしたり、瓶が温度差で割れないように水の状態から加熱したりは必要ですが、それを差し引いても鍋などで温めるより手軽に楽しむことができました。

真冬のふもとっぱらキャンプ場では就寝前の乾燥対策も忘れずに

幕内の湿度は39%を示していており、通常40%を切ると人間は乾燥し始めます。

これはあくまで「鍋料理」と「熱燗」を作ったうえの湿度で、暖かい空気での湿度です。

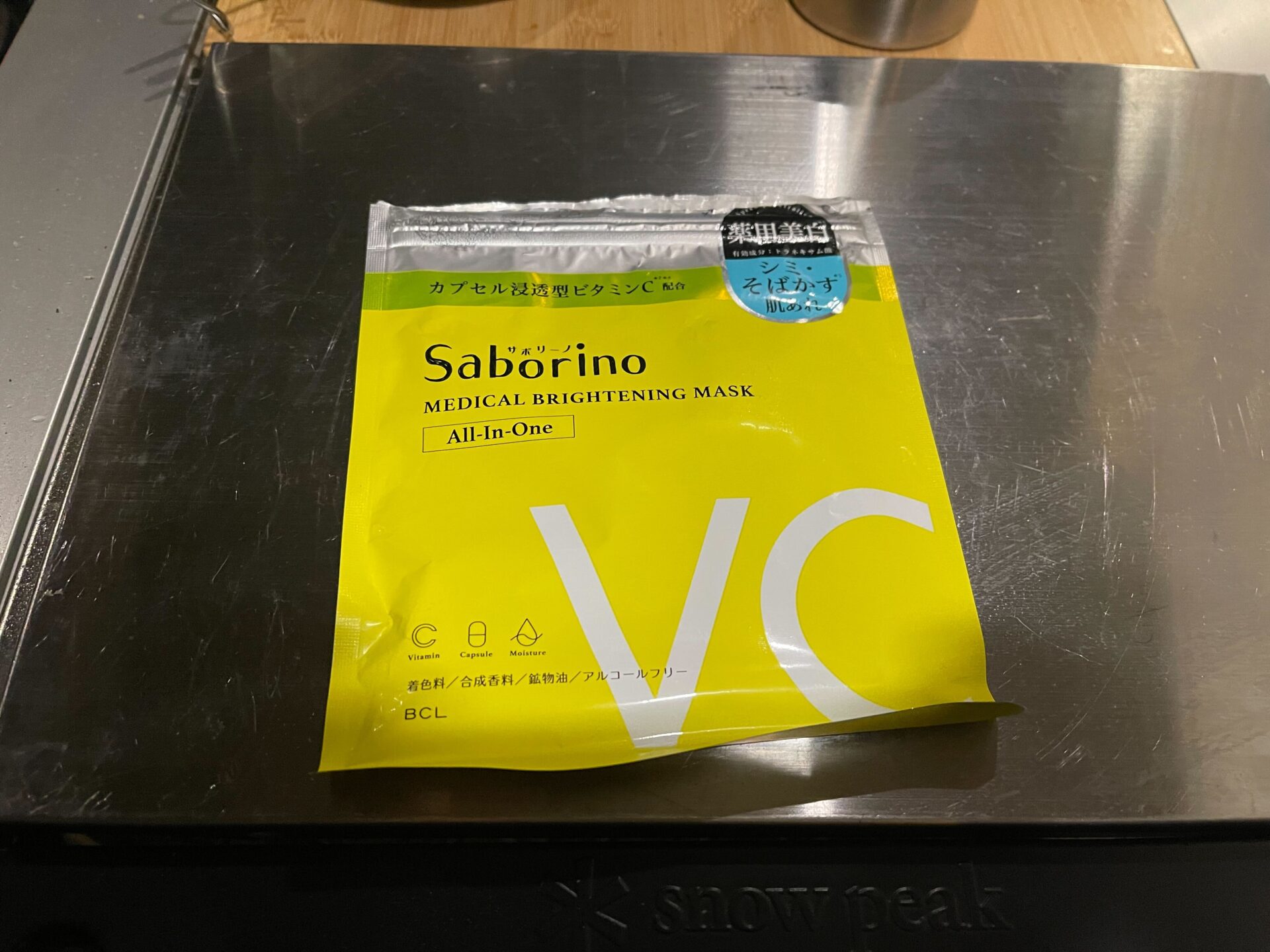

冷たい風が吹き込んだり、ストーブを落としたりする夜間の湿度では保持できる水分量がぐっと減ってしまうため、ふだんスキンケアをしない人も寝る前に必ず保湿のケアを行いましょう。

|

価格:750円 |

![]() 編集部員の愛用品はサボリーノのビタミンCです。アウトドアはただでさえダメージが多いので、ビタミンCでケアをしつつ、All-in-oneのパックなのでこれ一つでケアを完了させることができます!

編集部員の愛用品はサボリーノのビタミンCです。アウトドアはただでさえダメージが多いので、ビタミンCでケアをしつつ、All-in-oneのパックなのでこれ一つでケアを完了させることができます!

ただし、これでも対策はたりませんでした。

パックをして保湿をしたつもりでも、自宅に帰ったあと手足に乾燥湿疹が出てしまい、ひどい痒みに襲われました。

そのため顔の保湿だけでなく、手足にもしっかりワセリンや化粧水などを塗っておくとよいでしょう。

真冬のふもとっぱらキャンプ場でテント泊

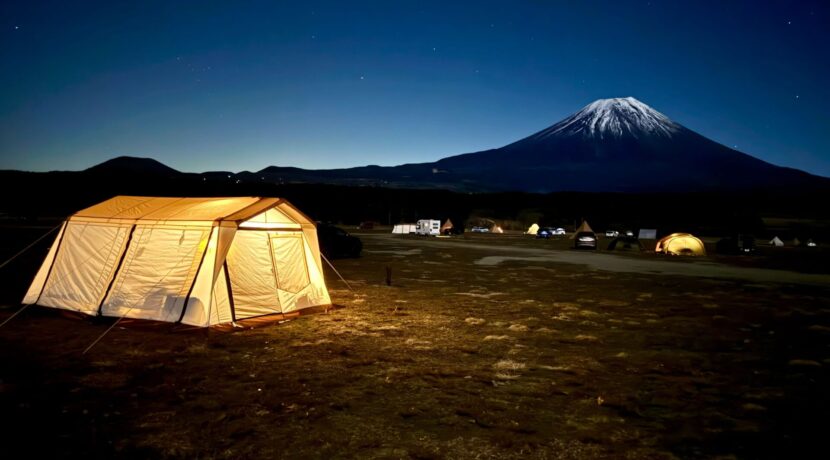

月明りに照らされた富士山がとても美しかったです。

iPhoneで撮影しているので補正で明るくなってしまっているのですが、補正がなくとも肉眼で美しく見えるよい夜でした。

寝る前に寝具セットにホッカイロをいくつかセットし、アウターを脱いで寝袋にイン。

マットや仕込んだカイロのおかげで底冷えすることもなく、気持ちよく眠ることができました。

朝5時30分の気温です。画像が暗くて見えにくいですが、−10.7℃と極寒!

最低気温は−11℃となっていたものの、しっかり防寒対策をしたので寝袋の内部はとても快適で、今回のような厳しい寒さの冬であっても正しい対策を行えば快適に過ごせるのだと実感しました。

ただし、今回は天候に恵まれていることが前提です。

雨や雪が降る中ではさらに徹底した防寒対策が必要となり、時には風も大きな脅威となります。

悪天候の真冬にふもとっぱらキャンプ場でテント泊をする際にはさらにしっかり防寒対策をして、ぜひ冬キャンプを満喫してください。

真冬のふもとっぱらキャンプ場レポ番外編【おまけ】

撤収の際にパワースライドドアを開閉していたら、車のバッテリー上がってしまいました。

車のバッテリーに対する寒さの影響は比較的少ないと思いますが、それでも低温環境ではバッテリーの性能は落ちてしまいます。

上がらないように注意することは勿論ですが、いざというときのためにジャンプスターターやブースターケーブルも準備しておきましょう。

ちなみにふもとっぱらキャンプ場では、1,000円を支払うとブースターケーブルで車両をつなげてくれます。

こうしたサービスを行っているキャンプ場は意外と多いので、まずは管理人さんに聞いてみるのもよいでしょう。

ふもとっぱら公式サイト:https://fumotoppara.net/

PAGE TOP

PAGE TOP